Чему научит и чем не научит конфликт на Украине

Воевать или не воевать

Спецоперация длится уже более трех лет, и выводы по предварительным итогам боевых действий сделаны по всему миру. Первый и самый главный – сухопутные операции против регулярной армии даже заведомо слабого противника становятся все более рискованными. Это подтверждается не только примером России, вынужденной перейти к позиционному противостоянию на Украине, но и Израилем.

Последний почти два года не может разобраться с террористами в Секторе Газа. ЦАХАЛ бездумно наращивает интенсивность ударов, превращая отдельно взятую территорию в филиал ада на земле. Но противник не побежден. Как не побеждена и «Хезболла» в Ливане. Характерно, что оба врага Израиля заведомо слабее «самой боеспособной армии мира» — так некоторые называют ЦАХАЛ.

Последняя 12-дневная война с Ираном показала возможность достижения лишь ситуативной победы. Тегеран можно опрокинуть только полномасштабным вторжением, в котором ключевую роль будет играть армия Соединенных Штатов. Еще четыре года назад об этом вполне реально могли задуматься в Пентагоне, но теперь это немыслимо.

Сопротивление, которое оказала не самая многочисленная и оснащенная украинская армия, заставляет задуматься о перспективах современной сухопутной войны. В первую очередь, с условно сопоставимым соперником. Неслучайно Пакистан и Индия так быстро замирились – устраивать многолетний кровопролитный конфликт никто не готов. Причин несколько.

Прежде всего, очень непросто прогнозировать боевую устойчивость армии противника. На Ближнем Востоке она, как правило, не самая выдающаяся, однако есть нюансы. Коалиция НАТО достаточно быстро сбила с ног режим Хусейна в Ираке, но немногим ранее Тегеран и Багдад бились насмерть в многолетней войне. Упоминаемый выше ЦАХАЛ до сих пор не в состоянии сломить террористов ХАМАС.

С учетом развитости средств информационной войны, стимулировать организованное сопротивление вполне возможно. Пример бандеровской пропаганды внутри страны в этом смысле показателен – киевскому режиму достаточно успешно удалось построить антироссийский нарратив, работающий до сих пор. Создан целый каскад мифов, в который искренне верят украинцы и который подпитывает устойчивость боевых порядков противника.

Вторым важным аспектом, заметно усложняющим сухопутные операции, стал прорыв гражданских технологий в военное дело. Это впервые заработало на Украине, когда копеечные дроны и относительно недорогие терминалы Starlink заметно усилили отстающую по качеству вражескую армию. Исходя из этого, конфликт на Украине обрисовал новые факторы риска – совершенная непредсказуемость сопротивления и массовость технологий двойного назначения, способных перевернуть поле боя. Тот же Иран в считанные дни насытится десятками тысяч FPV-дронов из дружественного Китая, а российские инструкторы научат правилам работы с ними. Кто-то справедливо заметит, что США в ответ завалят иранские города бомбами, как они это сделали во Вьетнаме. Это действительно так, но исход у войны во Вьетнаме всем известен – куча военных преступлений и позорное бегство американцев.

Конфликт на Украине и, частично, 12-дневная война Израиля с Ираном поставили вопрос о высокоточном оружии. Дальние средства огневого поражения обладают сравнительно высокой эффективностью только при методичном и массированном применении. России за три года конфликта так и не удалось уничтожить вражескую авиацию и ПВО – две ключевые угрозы для господства в воздухе. Всё это лишний раз доказывает ограниченность ракет и тяжелых дронов.

Иран с Израилем только подтвердили эту истину. Но тут же родился новый парадокс. И касается он американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), активно используемых в перестрелке Ирана и Израиля. По данным Military Watch Magazine, за 12 дней конфликта США потратили до 1/5 своих запасов противоракет – в долларах это порядка одного миллиарда. Теоретически, Ирану следует запастись запасом баллистических ракет на полтора-два месяца, и небо над Израилем будет открыто. Возникает резонный вопрос к американцам – вы с THAAD с кем решили воевать? С Россией и Китаем, у которых кратно больше ракет?

А если, все-таки, воевать?

Еще несколько уроков, которые должны быть выучены (или не выучены) по итогам конфликта на Украине. Первый урок – территориальная неприкосновенность государства отныне не в прямой зависимости от наличия ядерного оружия. Это и раньше был миф, а сейчас совсем условность. Пример вторжения ВСУ в Курскую область тому самый явный. Ядерное оружие отныне лишь последний аргумент короля, когда государство в прямом смысле сыплется на глазах. Девальвация ядерного щита, вызванная чередой безответных эскалаций насилия со стороны Запада, не может не наводить на невеселые мысли. Сейчас можно только предполагать, что ядерное оружие спасает Россию от повторения катастрофы 1941 года. И ни от чего более. Но и на том спасибо, хотя, конечно, надеялись на большее.

Последние пару лет, как и в 1941–1945 годах, мы снова вспомнили про стратегическую глубину нашей страны. Раньше она позволяла заводить вражеские войска подальше на восток, активно маневрируя в отступлении, а потом добивать истощенного противника. В настоящее время гигантские размеры России делают просто недосягаемыми львиную долю объектов военно-промышленного комплекса. У ВСУ просто не хватит физических возможностей последовательно или параллельно обезоружить Россию. Как и у блока НАТО, впрочем.

Собственный ВПК является гарантом суверенитета. Эта, казалось бы, прописная истина давно была понятна россиянам, но далеко не всем на западе. Страны НАТО слишком доверяют оружию из США и околовоенным услугам, например внешнему спутниковому мониторингу. Вашингтон, нисколько не смущаясь, забирает у киевского режима ракеты ПВО и ограничивает доступ к разведывательной информации. Где гарантии не повторения подобного в отношении членов альянса?

От военно-политического планирования спустимся к сугубо военной отрасли. Вот здесь ситуация немного иная – на серьезные сдвиги надеяться не приходится. Прежде всего, потому что очень дорого. Небольшой исторический экскурс. Лишь две войны в XX-XXI веках вызвали серьезные перестановки в военном строительстве. В ходе Первой мировой мир увидел танки, массовую боевую авиацию и еще целую кучу новинок. Вторая мировая, даром что более смертоносная, принесла несколько меньше инноваций, но стала логическим продолжением технической истории ПМВ. Танк, к примеру, именно в ходе ВМВ стал идеальным оружием убийства и разрушений.

К чему этот экскурс? К тому, что СВО не разрослась до масштабов мирового конфликта, требующего перевода на военные рельсы промышленность большей части стран-участниц. А если тылы работают по законам мирного времени, то о каком масштабном и, главное, качественно новом перевооружении может идти речь?

Для примера рассмотрим историю развития Т-34. В ходе войны на его конструкцию влияли сразу несколько факторов. Танк должен был выпускаться на эвакуируемых на Урал и за Урал заводах; быть очень технологичным, чтобы быстро насытить фронт; учитывать постоянный дефицит легирующих элементов и низкую квалификацию сборщиков. А еще гитлеровцы наращивали толщину брони и калибр противотанковых орудий. Всё это и вызвало стремительную эволюцию Т-34 в годы войны, на основе которой после родились Т-44, Т-55 и Т-62.

А что сейчас является стрессовым фактором для танка? Только FPV-дроны. Со всеми остальными угрозами боевые машины справляются не лучше и не хуже, чем делали это раньше. Словами эволюциониста можно сказать, что давление отбора на бронетехнику совсем не то, что 80 лет назад. Поэтому и надеяться на появление неких штурмовых подразделений на принципиально новой технической базе, нацеленных на прорыв обороны, не стоит. Если они и появятся, то не исключено, что в следующей войне они разделят судьбу отечественной серии БМП, приспособленной совсем к другому конфликту, нежели сейчас разворачивающийся на Украине.

Относительно судьбы танков на войне крайние решения также очень спорны. Например, идея об исчерпании себя на поле боя. Как только СВО закончится (разумеется, победой России), никто и не вспомнит, что танки последние годы работали преимущественно с закрытых огневых позиций. Всё пойдет по пути оптимизации и, где возможно, упрощения. Снова вспомним про наследие Второй Мировой войны. Из триединой концепции «легкий, средний и тяжелый танк» остался в итоге один – основной боевой. Кое-где еще продолжали еще играться с легкими танками, но это было не принципиально.

Определенной заменой стала советская идея с рождением БМП, боевой потенциал которой до сих пор оспаривается. Исходя из того, что история никого ничему не учит, простите за каламбур, о забвении танков можно забыть. Они останутся в строю во многом из-за того, что их расформирование и создание чего-то нового будет стоить космических денег со слабо предсказуемым итогом. Не будет же военно-политическое руководство инициировать новый конфликт, чтобы проверить эффективность принятых решений?

Прогноз относительно будущего Российской Армии уже давно сделан военно-политическим руководством России. Революции не будет — выбран экстенсивный путь развития, нацеленный на увеличение численности Вооруженных Сил. Это даже при существующих технологических цепочках производства оружия потребует сотен миллиардов. А если принять качественно новые образцы вооружений, заточенных под СВО, Боливар, как говорится, стольких не вывезет.

Вино из Молдавии: Россия выпьет всё. А если не выпьет, то переработает

«Крепкая» память – и белая, и красная

Молдавия, до неприличия озабоченная вступлением в Евросоюз, похоже, готова последовать примеру Болгарии, Румынии и Греции. В Кишинёве фактически признали, что стране придётся принести в жертву мощным конкурентам вроде Франции и Италии своё виноделие.

Однако это имеет место, когда речь идёт о официальном, но не любительском виноделии, и, конечно, не о Приднестровье. Виноделы от сохи уже нашли и продолжают искать альтернативные входы на российский рынок. Такие, например, как поставки дешёвых виноматериалов.

Такой тренд несложно объяснить, и не только потому, что в России ещё очень многие помнят роскошные и недорогие молдавские вина. Сегодня важнее то, что не всегда легальное виноделие в России переживает трансформацию: от неформального производства к крафтовому сегменту.

И происходит такое как раз благодаря использованию молдавского сырья. Традиции изготовления вина в домашних условиях восходит даже не к советским временам. Издавна для реализации крепкого и не очень, красного или белого напитка на розлив на рынках требовалось лишь получить соответствующее разрешение.

Когда-то от околоточных, потом от санитарной службы, и после этого предлагать потенциальным клиентам возможность попробовать продукт. У многих в России остались тёплые воспоминания о том, как они могли бесплатно наслаждаться вином на рынках в выходные благодаря широко распространённой практике дегустации.

Другие времена, другие вина

Сегодня законы даже в Молдавии стали строже, а финансовые затраты у виноделов сильно выросли. Теперь без тщательного планирования бюджета как молдавским, так и российским любителям виноделия нереально рассчитывать не только на личное потребление своей продукции, но и на получение прибыли от её продажи.

Когда виноделы сталкиваются с необходимостью оформления документов для законной реализации своих вин, они часто приводят в пример крафтовые пивоварни, которым не требуется получение лицензии. Однако стоит отметить, что деятельность в сфере крафта редко бывает прибыльной, будь то производство пива, сыра ручной работы или варенья из дачного урожая.

Пивной крафт процветает в основном из-за усталости публики от некачественных массовых сортов. С вином ситуация отличается кардинально, и сам термин «крафтовое вино» представляется юридически некорректным. Если для торговли крафтовым пивом лицензия не обязательна, то вино уже относится к категории напитков с высоким содержанием алкоголя, которые требуют лицензирования.

Можно долго размышлять о том, почему сухое домашнее вино с крепостью 8-12 градусов не подпадает под эту категорию, в то время как пивовары нередко доводят градус крафта до 13-14 и при этом избегают необходимости лицензирования. Но именно производство вин и крепких напитков строго запрещено без соответствующего разрешения, даже если речь идёт о небольших объёмах.

Владельцы агротуристических комплексов, которые полагают, что с изменениями в законодательстве и возможностью получения льготных займов для развития бизнеса их деятельность останется вне поля зрения правоохранителей, глубоко заблуждаются.

Даже если изготовленная продукция не предназначена для продажи (что практически невозможно доказать), её транспортировка по территории России в количестве свыше десяти литров на человека и при этом без необходимой маркировки является нарушением закона. В случае обнаружения подобного факта излишек будет конфискован, а виновному грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.

Куда смотрит полиция

Остро стоит вопрос о том, как специалисты смогут отличить напиток домашнего изготовления от продукции, приобретённой на заводе и перевезённой в немаркированной таре. Если запах самогона легко позволяет определить его дистиллятную природу, то с вином подобное сделать гораздо сложнее.

В то же время, попадание заводского алкоголя в частные руки в такой упаковке может повлечь за собой куда более серьёзные последствия, чем перевозка домашнего вина или самогона. Также вызывает недоумение отсутствие чёткого разграничения в законодательстве между десятью литрами сорокапроцентной самогонки и десятью литрами восьмипроцентного столового вина.

И всё это, несмотря на то, что применительно к промышленным производителям государство строго разделяет категории алкогольной продукции по содержанию спирта как для целей налогообложения продаж, так и в части акцизных сборов и установления минимальных цен.

Важный момент, который следует учитывать, заключается в том, что индивидуальный предприниматель, зарегистрированный для законной продажи домашнего вина, может производить его не более 15 тысяч декалитров ежегодно. И это ещё терпимо.

Итак, представьте себе объём винограда – 225 тонн с одного урожая! При расчёте примерно 1,5 килограмма винограда на литр вина, даже если речь идёт о сухом вине без добавления сахара и спирта, сложно обеспечить себя достаточным количеством сырья, располагая скромным фермерским хозяйством.

Однако дальше начинаются юридические тонкости. Особый ажиотаж в отрасли вызвал якобы введённый запрет на использование винограда сортов «Изабелла» и «Лидия», известных как «изабельные сорта». Несмотря на то, что эти сорта отсутствуют в официальном перечне Закона о виноградарстве и виноделии, вина из них продолжают продаваться.

Суть вопроса кроется в следующем: внимательное изучение закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» (ФЗ № 468) показывает, что производство вин с защищённым географическим указанием (ЗГУ) и защищённым наименованием места происхождения (ЗНМП) из винограда Vitis Labrusca (к которому относятся упомянутые «изабельные сорта») действительно запрещено. Однако изготовление вин, не попадающих под эти категории, вполне допустимо.

Что не запрещено, то разрешено

Домашние вина вряд ли когда-либо смогут претендовать на такие классификации, поскольку даже фермеру, выращивающему виноград из «престижных» сортов, будет сложно пройти процедуру регистрации. Это привилегия крупных винодельческих компаний, многие из которых были основаны ещё во времена Советского Союза – таких как «Абрау-Дюрсо», «Массандра», «Магарач», «Фанагория», «Инкерман» и другие.

Вспоминая ситуацию с отсутствием подлинного домашнего вина на российском рынке, стоит обратиться к началу 2000-х годов. В то время Москва и другие крупные города России, не являющиеся винодельческими областями, были буквально переполнены вином из Молдовы.

Они производились в основном именно из сортов «Изабелла» и «Лидия» — не только популярных, но и плодовитых. Сегодня в специализированных магазинах можно встретить молдавские вина с упоминанием слова «домашнее» в названии, однако это лишь маркетинговый ход, поскольку они не производятся на небольших фермерских винодельнях.

В те годы активная торговля молдавским вином велась практически на всех рынках Москвы. Конечно, существовали и менее легальные способы продажи – например, возле станций метро и железнодорожных вокзалов в пластиковых бутылках от молдавской минеральной воды, что указывало на их происхождение.

Несомненно, необходимо регулирование этой сферы, но нельзя игнорировать потенциал молдавского домашнего вина как доступной альтернативы отечественным винам в упаковке тетрапак. Они слишком часто содержат большое количество консервантов и не соответствуют категориям ЗГУ — защищённое географическое указание и ЗНМП — защищённое наименование места происхождения.

Николай Репнин. Полузабытый полководец, выигравший главное сухопутное сражение Русско-турецкой войны 1787-1791 гг.

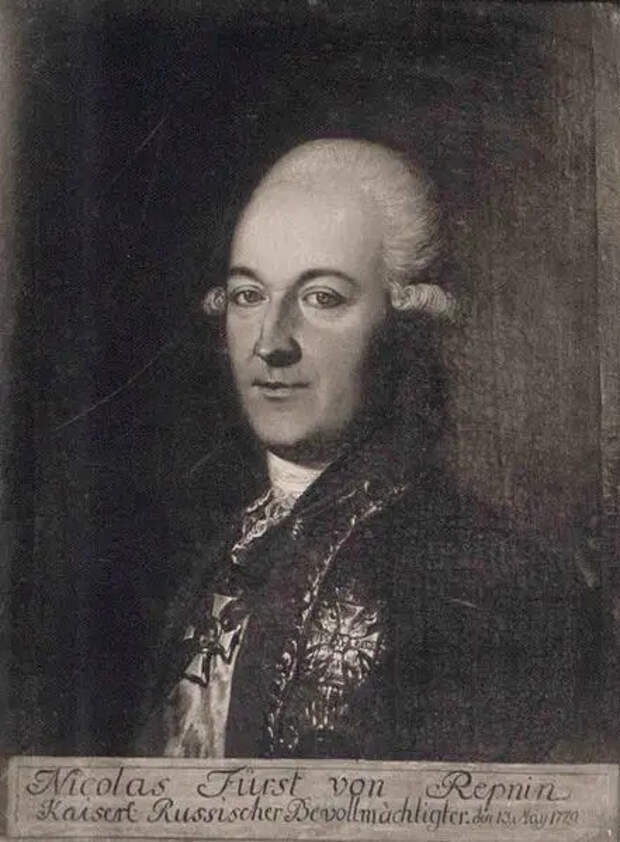

Н. Репнин в 1799 г. на портрете работы неизвестного художника

Русско-турецкая война 1787-1791 гг. у всех прочно ассоциируется с деятельностью Александра Васильевича Суворова, который одержал громкие победы на Кинбурне, под Фокшанами, на Рымнике, сумел взять практически неприступную крепость Измаил. Однако на заключительном этапе войны Суворов неожиданно был отозван в Петербург и назначен командующим русскими войсками на шведской границе. И решающие победы над турками в итоге одержали Николай Репнин 28 июня (9 июля) 1791 г. при Мачине и Федор Ушаков 31 июля (11 августа) 1791 г. при Калиакрии. Именно поражения в этих сражениях окончательно надломили дух турецких войск. Султан Селим III был так напуган, что 29 декабря 1791 г. (9 января 1792 г.) пошел на подписание выгодного для России Ясского мирного договора.

Итак, главное сухопутное сражение Русско-турецкой войны 1787-1791 гг. выиграл практически забытый ныне генерал Н. В. Репнин – внук генерал-фельдмаршала, одного из ближайших соратников Петра I, который упоминается в поэме А. С. Пушкина «Полтава»:

В пременах жребия земного,

В трудах державства и войны

Его товарищи, сыны:

И Шереметев благородный,

И Брюс, и Боур, и Репнин».

Дед героя статьи Аникита Иванович Репнин на портрете работы неизвестного художника, 1724 г.

Николай Васильевич Репнин прожил достаточно долгую жизнь, успел поучаствовать в Семилетней войне и двух русско-турецких войнах, был русским послом в Речи Посполитой и Османской империи, занимал генерал-губернаторские должности. Давайте немного поговорим о нём.

Происхождение и молодость Н. В. Репнина

Репнины – древний дворянский род, ведущий свое происхождение от черниговских князей. Одного из предков героя статьи мы видим на картине К. Маковского «Князь Репнин на пиру у Ивана Грозного»:

Это иллюстрация рассказа А. Курбского о том, как в январе 1654 года заслуженный воевода сорвал с себя маску, которую попытался надеть на него Иван Грозный, и принялся обличать царя при гостях.

Другой представитель этого рода – Борис Александрович Репнин, возвысился при Михаиле Романове. При его сыне Алексее Борису Александровичу было пожаловано имение Воронцовское, на территории которого сейчас находится одноименный московский парк.

Вход в Воронцовский парк, фотография автора. К сожалению, от других построек усадьбы мало что сохранилось

Герой статьи родился 11 (22) марта 1734 года в семье генерал-фельдцейхмейстера Василия Аникитича Репнина, который свою боевую карьеру начинал во время Северной войны, служил в армии Миниха во время его похода на Крым, участвовал в штурме Перекопа и разорении Бахчисарая и Гезлева (на месте современной Евпатории), был генерал-губернатором Петербурга.

В 1745 году (в возрасте 11 лет) Николая записали солдатом в Преображенский полк, и к 14 годам он уже «дослужился» до звания сержанта. В это время он впервые появляется в полку, а потом даже участвует в Рейнском походе, в котором русским корпусом командовал его отец. Эта экспедиция была предпринята в рамках войны за Австрийское наследство, к счастью, наши солдаты не успели принять участие в боевых действиях чужой войны. Тем не менее, этот поход стал поводом для присвоения Николаю Репнину звания прапорщика – 11 (22) июля 1749 года. В 1751 году герой статьи стал гвардейским подпоручиком, в 1753 – получил должность полкового адъютанта Преображенского полка.

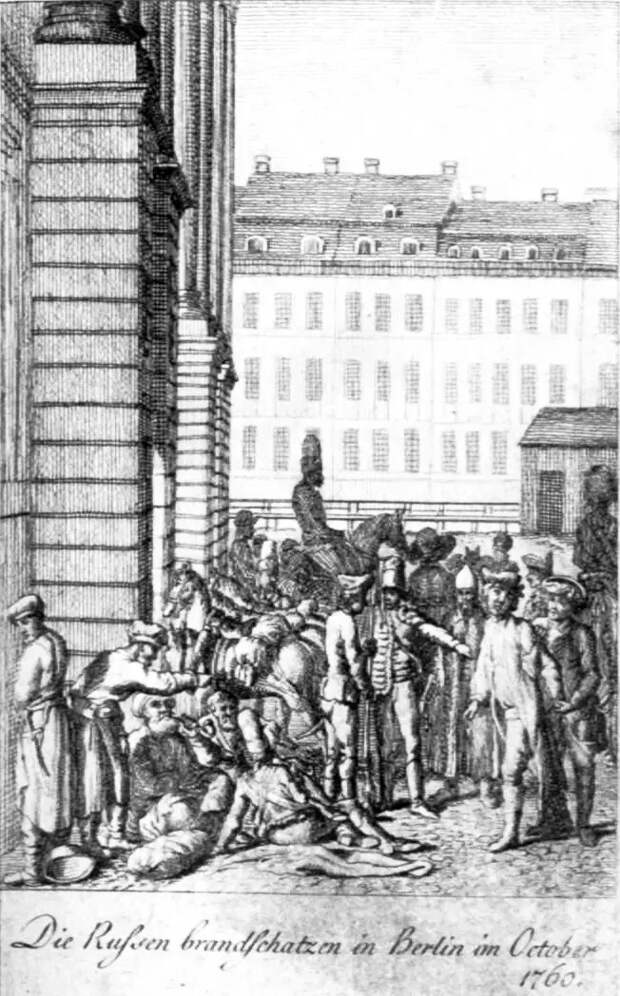

После вступления России в Семилетнюю войну полк Н. Репнина остался в Петербурге, но сам он в качестве волонтера отправился в армию генерал-фельдмаршала С. Апраксина, участвовал в первом сражении русской армии в той войне – под Гросс-Егерсдорфом. Мы видим его в составе небольшого отряда, который в 1758 году захватил замок Фишхаузен и крепость Пиллау (уже после того, как русские войска заняли Кенигсберг). В том же 1758 году получил звание капитана. А в 1759 году участвовал в сражении при Куннерсдорфе и в захвате еще одного восточно-прусского замка – Мариенвердера. После этого немного повоевал во французской армии маркиза де Контада, в частности, участвовал в Минденском сражении, в котором французы и саксонцы были разгромлены пруссаками и англичанами. В следующем (1760-м) году был отозван из армии союзников, получил звание полковника и под началом генерала Захара Чернышёва отправился в знаменитый рейд на Берлин, закончившийся кратковременным захватом этого города.

Русские солдаты в Берлине в октябре 1760 года. Гравюра 1789 г.

Начало дипломатической карьеры

Н. В. Репнин на портрете Ивашкевича

В 1762 году 28-летний Николай Репнин уже получил первое генеральское звание (генерал-майора). Не слишком типичная (мягко говоря) карьера: мы ведь помним, что Максиму Максимовичу, одному из героев романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», около 50 лет, и этот заслуженный и честный служака – всего лишь штабс-капитан. И в романе Л. Толстого «Война и мир» капитан Тушин назван мужчиной средних лет. Так быстро чины и звания Николай Репнин, как и многие другие молодые аристократы, получал благодаря протекции влиятельных родственников. Но, в отличие от многих других, позже он доказал свою компетентность и стал одним из самых успешных полководцев и дипломатов своего времени.

В июне того года герой статьи впервые выступил в роли дипломата: был отправлен в главную квартиру прусского короля для ведения переговоров о «созыве конгресса в Берлине для соглашения с датским двором голштинских дел…». По итогам миссии Н. Репнин стал кавалером гольштинского ордена Святой Анны. Он же передал Фридриху II письмо Екатерины II, в котором она извещала короля о вступлении на престол.

27 ноября (8 декабря) 1762 года герой статьи передал свои полномочия В. М. Долгорукову и вернулся в Петербург, где был назначен директором Сухопутного шляхетного корпуса. Однако уже в конце 1763 года его отправили в Речь Посполитую – вначале в качестве помощника российского посла Кейзерлинга, а после его смерти он стал полномочным посланником («министром») в этой стране. Именно под давлением Репнина польский сейм 13 февраля 1768 года уравнял было права православных и протестантов с католиками, за что он был награжден орденом Святого Александра Невского, получил от императрицы 50 тысяч рублей и звание генерал-поручика. Но уже 29 февраля 1768 года в Польше была создана прокатолическая Барская конфедерация, которая начала фактическую войну и против короля Станислава Понятовского, и против России. Закончилось все первым разделом Польши в 1773 году.

Русско-Турецкая война 1768-1774 гг.

Эту войну с Турцией (уже пятую по счету) часто называют «Румянцевской», и союзниками Османской империи тогда выступили поляки Барской конфедерации, которые обещали султану Волынь и Подолию. Эта война прославила П. А. Румянцева, который одержал победы в больших сражениях у Рябой Могилы, при Ларге и Кагуле. Но большую роль сыграл и разгром турецкого флота в Чесменской бухте, после которого в турецком языке появился фразеологизм «Чесменская катастрофа» (аналогичный французскому «Березина»). Суворов с 1769 года воевал в Польше против войск Барской конфедерации: одержал победы в битвах при деревне Орехово, при Ландскроне, при Замостье и под Столовичами, захватил Краковский замок. А в 1773 году он самовольно занял турецкую крепость Туртукай и, согласно распространенному (но ничем не подтвержденному) преданию, едва не был отдан под трибунал.

В 1774 году А. Суворов и М. Каменский разгромили турок у Козлуджи.

А Николай Репнин в то время оказался командиром корпуса в 1-й русской армии князя A. M. Голицына, которую позже, а позже возглавил Румянцев. Корпус Репнина смог воспрепятствовать переправе 36-тысячной турецкой армии через реку Прут, а затем принял участие в сражениях у Рябой Могилы и при Ларге. Через две недели после боя у Ларги войска Румянцева оказались в положении армии Петра I во время его Прутского похода: около 20 тысяч русских оказались перед 150-тысячной турецкой армией, а в тылу действовали до 80 тысяч татар. Румянцев показал, как нужно было действовать Петру: он разбил свою армию на каре, которые возглавили генералы Брюс, Баур, Олиц, Племянников и Репнин (герой статьи), впереди распорядился поставить артиллерийские орудия. Турки бежали, и командующий Халил-паша так и не смог остановить их, хотя пытался рубить трусов саблей. Русские потеряли около полутора тысяч человек, турки – до 20 тысяч. А через два дня османы были окончательно разгромлены у переправы через Дунай.

Затем корпус Репнина без боя занял Измаил и заставил капитулировать Килию. В 1771 году герой статьи разбил под Бухарестом 10-тысячный турецкий корпус, но оставил ранее с большим трудом взятую крепость Журжа, что вызвало резкое неудовольствие Румянцева. Обиженный Репнин в сентябре 1771 года подал рапорт об увольнении «увольнении на год к водам». В 1772 году он занимался делами своих имений, которые за время его отсутствия пришли в полный упадок, он даже взял заем 120 тысяч рублей на 20 лет у голландского банкира Гопы. В армию Репнин вернулся в 1774 году и еще успел поучаствовать во взятии Силистрии. Позже Румянцев отправил его в Петербург с текстом Кючук-Кайнарджийского мирного договора, что было большой милостью и честью, так как такой гонец по традиции получал от монарха внеочередное звание и подарки. Николай Репнин не стал исключением: был произведен в генерал-аншефы и стал подполковником гвардейского Измайловского полка.

Между войнами

В 1775-1776 гг. Николай Репнин снова оказался в роли дипломата, возглавив русское посольство в Константинополь.

Прием турецким султаном русского посольства князя Н. В. Репнина. Картина неизвестного художника¸ конец XVIII века, хранится в Эрмитаже

В 1777 году он был назначен генерал-губернатором в Смоленск, в 1778 г. – наместником в Орле, при этом исполнял обязанности командира Измайловского полка.

В связи с обострением обстановки в Европе (конфликт из-за Баварского наследства) 22 октября (2 ноября) 1778 года Репнин во главе 30-тысячного корпуса был отправлен в Бреслау, стал посредником при заключении Тешенского мира 1779 года, был награжден российским орденом Святого Андрея Первозванного и прусским Черного орла. В 1780 году командовал обсервационным корпусом в Умани, в 1781-м стал наместником Смоленска, Орла и Белгорода, а затем, в мае 1781 года, получил чин генерал-адъютанта и должность наместника Пскова. В 1782 году был учрежден орден Святого Владимира, и Николай Репнин сразу же получил крест 1-й степени. Наконец, в 1784 году ему были пожалованы бриллиантовые знаки к ордену Святого Андрея Первозванного. В том же году выехал для лечения за границу, где находился год.

В 1785 году привлекался к работе Комиссии по разбору городов по их состоянию.

Русско-турецкая война 1787–1791 гг.

В 1783 году в Крыму произошел государственный переворот, и к власти пришел ставленник Турции Девлет IV. После подавления мятежа Екатерина II издала манифест о низложении крымских ханов и присоединении территории этого ханства к России. Османская империя этот манифест не признала, ситуация резко обострилась после знаменитого путешествия Екатерины, во время которого она посетила и Крым. В июле 1787 года султан Абдул-Хамид I потребовал от России восстановить в Крыму власть ханов, уйти из Грузии и согласиться на досмотр русских кораблей, следующих через Босфор и Дарданеллы. Россия отвергла этот ультиматум, и началась новая война, первым сражением которой стало нападение турок на крепость Кинбурн, которое было отбито Суворовым.

Николай Репнин получил назначение в Екатеринославскую армию Г.А. Потемкина. В качестве командира корпуса участвовал в осаде и взятии Очакова, разбил турецкий отряд в Молдавии на Салче. Эта война, как уже отмечалось, проходила под знаком громких побед Суворова, но затем этот знаменитый полководец был переведен на шведскую границу, а летом 1791 года в Петербург отбыл и Потемкин. Вместо себя он оставил Николая Репнина, приказав ему на время своего отсутствия придерживаться осторожной оборонительной тактики. Однако, узнав, что великий визирь Юсуф-паша собирает свои войска у Мачина, Репнин решил атаковать османскую армию и ударить по группировке, находившейся в укрепленном городе близ этого города.

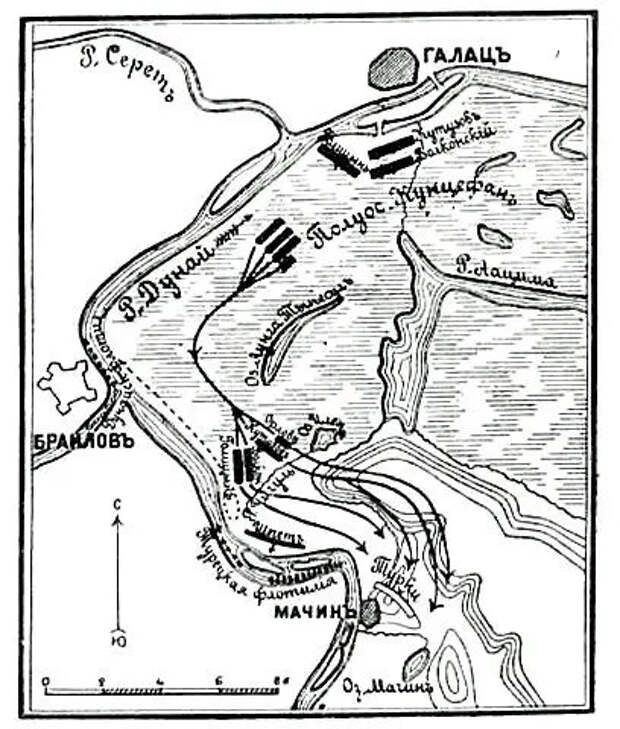

С 23 июня (4 июля) по 26 июня (7 июля) три русских корпуса общей численностью 30 тысяч человек при 78 орудиях переправлялись через Дунай у Галаца. Главный удар должен был нанести левофланговый корпус М. И. Кутузова. С тыла прикрывала войска (и обеспечивала их снабжение) Дунайская флотилия генерал-майора О. М. Де-Рибаса. После переправы русские войска прошли за ночь 32 версты и 28 июня (9 июля) 1791 года атаковали турок.

Схема Мачинского сражения из Военной энциклопедии Сытина, 1914 г.

Мачинское сражение продолжалось на протяжении 6 часов и завершилось полным разгромом османской армии. Турки контратаковали, и их всадники даже врубились в ряды Новгородского полка корпуса Голицына, а также попытались ударить с тыла – со стороны Браилова. Однако в итоге османские войска в беспорядке отступили к другому укреплённому лагерю, к которому в это время подходили другие войска великого визиря. Преследуемые турки смяли их и увлекли за собой к Гирсово. Кроме того, дунайская флотилия Де Рибаса атаковала турецкую, уничтожив шесть неприятельских кораблей противника. Потери армии Репнина составили около 600 человек, турки потеряли около 4 тысяч и оставили 35 артиллерийских орудий.

Потрясенный этим поражением визирь на следующий день отправил к Репнину парламентеров, которые от его имени подписали предварительные условия нового мирного договора. А Николай Репнин 15 (26) июля 1791 года Николай Репнин был награжден орденом Святого Георгия 1-го класса.

Ф. Шубин. Бюст Н. Репнина, 1791 г.

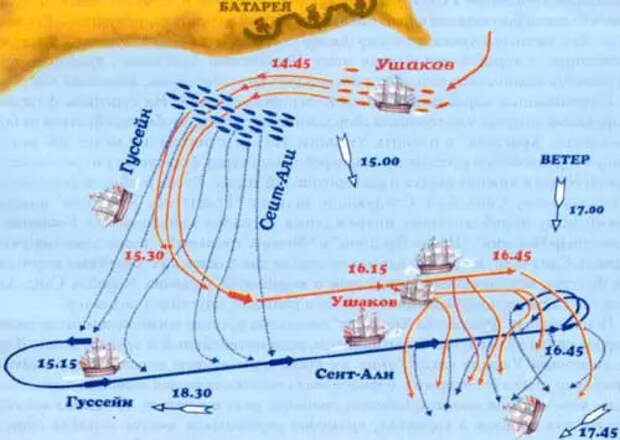

Между тем, 31 июля (11 августа) 1791 года эскадра Ф. Ушакова разгромила турецкий флот в сражении у мыса Калиакрия.

Прижизненный портрет адмирала Ф.Ф. Ушакова. Неизвестный художник. Эрмитаж. 1807 г.

Сражение при Калиакрии интересно тем, что в составе османского флота сражались корабли магрибских пиратов – их эскадру возглавлял знаменитый алжирский адмирал Сейди-Али, заслуживший к тому времени прозвища «Крокодил морей» и «Лев Полумесяца». Ушаков не потерял ни одного корабля, потопив 28 вражеских судов. По свидетельствам очевидцев, вид турецких и магрибских кораблей, вошедших в гавань Константинополя, был жалок и ужасен одновременно. Флагман Сейди-Али – «Муккаддиме-и Нусрет» – затонул на глазах потрясённых жителей города. Некоторые утверждают, что в железную клетку, которую Сейди-Али приготовил для Ушакова, был посажен сам неудачливый алжирский адмирал. А капудан-паша Хуссейн долго не показывался на глаза султану.

Два больших поражения подряд – под Мачином и при Калиакрии, буквально сломили волю к сопротивлению султана и его ближайшего окружения. А Григорий Потёмкин, получив известие о победе при Калиакрии, разорвал уже практически готовый мирный договор – и 29 декабря 1791 (9 января 1792) года в Яссах был подписан новый, более выгодный.

Последние годы жизни Николая Репнина

После окончания этой войны Репнин некоторое время жил в своей усадьбе, на территории которой сейчас находится московский Воронцовский парк. Здесь в память о победах над османами по его приказу была построена «турецкая крепость». Одна из ее башен потом была переделана в церковь, получившую название Святой и Живоначальной Троицы. Кстати, именно здесь в 1812 году Франц Леппих пытался построить свой воздушный шар.

30 сентября (11 октября) 1792 Николай Репнин получил новое назначение – стал генерал-губернатором Риги.

В 1794 году во время очередного польского восстания, начавшегося с массового убийства безоружных русских солдат во время службы в церквях («Варшавская заутреня», 17 апреля 1794 г.), он уже 20 апреля (1 мая) 1794 года был назначен главнокомандующим войсками Русской императорской армии в Речи Посполитой. Однако реальное руководство войсками осуществлял А. Суворов, который очень быстро подавил этот мятеж. В одном из писем Репнин жаловался Екатерине II:

На этот раз поляки добились третьего и окончательного раздела своей страны. Репнину было поручено управление отошедшими к России землями, при этом он исполнял обязанности Лифляндского и Эстляндского генерал-губернатора.

8 (19) ноября 1796 года Павел I пожаловал Репнину чин генерал-фельдмаршала и добавил к его прежним постам должность инспектора инфантерии Литовской и Лифляндской дивизий. В 1797-1798 гг. Николай Репнин снова выступил в роли дипломата: выезжал в Пруссию и Австрию для переговоров о создании антифранцузской коалиции. Никаких результатов достигнуто не было, и 30 ноября (11 декабря) 1798 года Н. В. Репнин был отправлен в отставку. Умер он в Москве в мае 1801 года. В то время ему было 67 лет.

Свежие комментарии